In Abruzzo la donna è sempre stata il fulcro della società tramandando, nell’ambito della cultura agro-pastorale, le tradizioni e i saperi che si sono sviluppati all’interno di una società matriarcale che contribuiva con la forza dei fornelli e dei telai a preservare un rapporto sano ed equilibrato con la natura, governato dal fluire armonioso delle stagioni.

La donna rappresentava l’operosità diffusa, senza sprechi, colei che mirava a far tesoro di tutte le risorse, raccolte e ottimizzate per superare gli inevitabili disagi provocati soprattutto dal rigido clima invernale, dalle catastrofi naturali, dalle pandemie periodiche.

In effetti l’economia della nostra regione, terra di confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle due Sicilie, alla fine del XIX secolo, sebbene fosse caratterizzata soprattutto da attività agropastorali, era piuttosto fiorente nonostante risentisse della continua frammentazione dovuta alla divisione tra potentati locali e alle influenze politiche ed economiche, che ancora lasciavano traccia, portate dai longobardi, dai Francesi e dal Sacro Romano Impero. Si sviluppava all’interno, piuttosto che sulle coste, perché le incursioni saracene avevano portato periodi di instabilità, saccheggi e distruzione.

Per questo era soprattutto un’economia agropastorale nella quale le maggiori risorse erano apportate dalla coltivazione di cereali (riso, grano, avena, orzo), vite e olivo ma anche di piante tessili come il cotone (in minima parte considerando terreno e clima), la canapa e il lino. L’allevamento del bestiame, soprattutto di ovini e suini, era un’attività fondamentale perché offriva l’occasione di scambi commerciali di prodotti alimentari (formaggi, carni) e di lana, ritenuta una materia prima essenziale e preziosa. I tratturi, quindi, diventano con la transumanza importanti percorsi commerciali. Non dimentichiamo poi, lo sfruttamento delle cave di materiali diversi dai massicci montuosi.

Ci chiediamo quindi, in tutto questo ambito agropastorale, quale poteva essere la condizione femminile alla fine del XIX secolo nella nostra Regione e soprattutto nella provincia dell’Abruzzo citeriore.

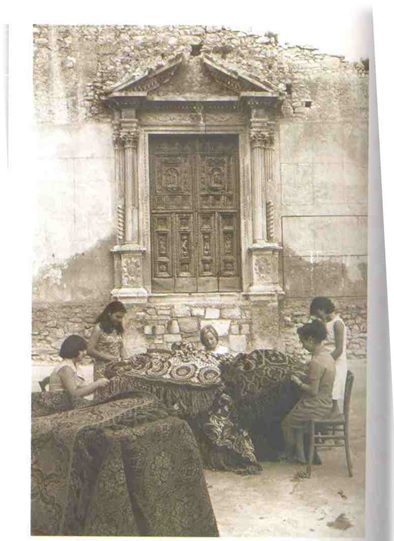

La figura femminile assume ruoli essenziali a livello economico e sociale: oltre a curare la famiglia la casa e l’orto, ogni casa era dotata di un telaio per la tessitura di preziosi teli in lino o lino e cotone o in raffinata lana, ricamavano e producevano per sé e per altre famiglie la biancheria di casa, pizzi e merletti. In sostanza erano attrici fondamentali nella vita economica e sociale.

In tutto questo contesto socio-economico l’intraprendente donna del regno borbonico, pur con le difficoltà del tempo, trovava spazio ed era riconosciuta come “imprenditrice” nelle attività agricole e di trasformazione dei prodotti, in attività artigianali e commerciali. Alcune donne erano proprietarie terriere o gestivano le rendite derivanti dai latifondi di loro proprietà. Generalmente, però, erano ruoli indiretti e di supporto, dietro le quinte insomma, perché la mentalità dominante rendeva più difficile il riconoscimento e la legittimazione nel mondo degli affari.

Il contesto cambia sensibilmente con l’unità d’Italia: nel 1865 viene emanato il nuovo Codice Civile del Regno, il cosiddetto Codice Pisanelli che introduce l’autorizzazione maritale, un istituto giuridico che ha profondamente influenzato la condizione della donna, in maniera negativa, sia giuridicamente che dal punto di vista dell’autonomia.

In sintesi questa norma imponeva alla donna sposata di ottenere il consenso scritto del marito per compiere atti, tra i quali quelli della gestione del patrimonio e delle attività economiche e professionali. Il codice del Commercio del Regno d’Italia (1865) addirittura nel libro primo afferma: “La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o esplicito del marito”… “Essa non è riputata commerciante se vende al minuto le merci del traffico del marito ma soltanto quando esercita un commercio separato”

Guardando più nel particolare, nell’Abruzzo citeriore (praticamente la provincia di Chieti che ingloba anche la parte sud della provincia di Pescara che nasce nel 1927), due donne coraggiose “osano” sfidare le convenzioni: La prima donna imprenditrice, iscritta il 3 luglio 1896 alla Camera di commercio e delle arti di Chieti è la Sig.ra Chiara La Valle che, unitamente al suo coniuge Antonio Trotta, che la accompagna per la dovuta autorizzazione maritale, si reca presso il competente ufficio per un commercio di oggetti d’oro e argento che, dichiara, essere attivo dal maggio 1885. Dal verbale di iscrizione si evince una certa istruzione da parte della signora e la consapevolezza che sarà lei a gestire il patrimonio imprenditoriale.

Il 24 settembre 1896, la signora Italia Maria Sigismondi, accompagnata dal marito Sig. Palombaro Giustino compie tutti gli atti adatti ad iscrivere la sua attività di Farmacia, tuttora attiva, precisando che “apporrà sul verbale quattro firme perché quando occorra la propria farà fede nelle obbligazioni e nelle contrattazioni in parola. Dichiara inoltre che affida la direzione della citata farmacia al proprio marito Giustino Palombaro, restando sempre la firma riservata ad ella”.

Bisogna considerare adesso quanta forza e determinazione avesse dimostrato la Signora a sfidare le convenzioni del tempo, quasi ribaltando l’autorizzazione maritale. L’attività della farmacia di fine XIX secolo, tra l’altro, era molto diversa dall’attuale vendita di farmaci e medicinali: era necessario studio e dedizione per preparare farmacologicamente unguenti e ogni sorta di combinazioni di sostanze medicamentose.

Alla signora Sigismondi seguono altre donne imprenditrici per attività di commercio di carbone, vendita di cappelli, caffè, ristoranti: nel 1906 su sei imprese iscritte alla Camera di Commercio e delle Arti, 4 sono femminili.

Nel 1919 la legge Sacchi abroga l’autorizzazione maritale ma questo è solo un piccolo passo verso l’emancipazione femminile perché la condizione imprenditoriale delle donne risentirà pesantemente delle due guerre della prima metà del XX secolo.

Altra significativa testimonianza del piglio geniale declinato al femminile è testimoniato dal verbale n. 84 della Prefettura di Chieti, datato undici aprile 1929, che registra la richiesta della Signora Iuppa Grazia per un brevetto dal titolo “Apparecchio trasportatore di covoni alle trebbiatrici”.

Se analizziamo questo verbale, anche senza poter leggere la documentazione, possiamo capire l’importanza di questa invenzione.

Innanzitutto il campo di applicazione: la meccanica agricola era sicuramente un campo di cui le donne non si occupavano, limitato al genere maschile. La trebbiatura del grano era sì occasione di festa ma sicuramente un’operazione lunga e faticosa dove i covoni dovevano essere portati a mano nelle aie dove venivano ammassati, fino alla trebbiatrice che separava i chicchi di grano dalla paglia. Tanto tempo e tanta manodopera specialmente in periodo estivo della trebbiatura. Anche da un punto di vista sanitario era rischioso perché le stoppie potevano lacerare le gambe e portare ferite profonde, a volte anche mortali.

L’invenzione della Sig.ra Iuppa dimostra una profonda conoscenza della meccanica in quel periodo storico, coraggio nel rompere gli schemi socio economici dettati dalla società tradizionalista, imponendo l’ingegno femminile in campi considerati prettamente maschili, profonda comprensione dei problemi pratici dell’agricoltura di allora e la capacità di ideare soluzioni efficaci per l’epoca.

Uno sguardo al passato ed il recupero in chiave moderna di tradizionali “imprese al femminile” potrebbe essere oggetto i progetti mirati al recupero di attività quali ad esempio la coltivazione del lino o l’allevamento di bachi da seta con il rilancio di attività di tessitura di coperte, tessuti pregiati, sete, il rilancio di tutta la filiera della lana, dalla tosatura al lavaggio della lana sucida, alla filatura fino ad arrivare al prodotto pronto per la lavorazione. Un microcosmo tutto da riscoprire anche grazie alle competenze acquisite dalle donne imprenditrici che oggi si occupano di innovazione (di processi e di materiali), di progettazione (d’impresa e di prodotto) anche sposando creatività, tradizione e nuove tecnologie, di formazione e diffusione della cultura imprenditoriale; le imprenditrici moderne sono attente alle tendenze di mercato e di produzione e più propense ad «azzardare» l’avventura in attività imprenditoriali finora ritenute di esclusiva pertinenza maschile.